アセットマネージャーの使い方

アセットマネージャーは、以下のものを保存するスペースを提供します。 (メディア)、すなわち画像、音声、ビデオ、および(テキスト)パッセージ(共有刺激とも呼ばれる)を保存するスペースを提供します。これは普遍的に共有されるフォルダであるため、異なるアイテムで使用するために同じファイルをアップロードし続ける必要はありません。Assets フォルダは、アイテムを入力する際に、入力を選択するオプションとして常に表示されます。

注:一部のバージョンでは、これはメディアマネージャーと呼ばれていますが(また、保存されているファイルは「アセット」ではなく「メディア」と呼ばれています)、どちらも同じように機能します。

アセット(またはメディア)マネージャーは、より効率的な管理方法を提供します。.以前は、アイテムを保存すると、アイテムに挿入したリソースがアイテムの一部となりました。

現在、アセット(またはメディア)ライブラリからリソースを使用する場合、そのリソースはアイテムに統合されません。アセットがアイテムに統合されるのではなく、参照される場合、アセットの物理的な場所は、アイテム内ではなく、アセットマネージャ内にあります。この利点は、アセットが1つのバージョンしか存在しないため、例えばアセットが更新された場合、そのリソースを参照しているすべてのアイテムも自動的に更新されます。

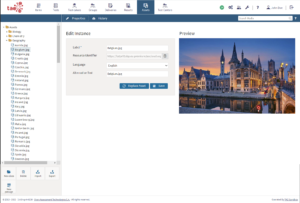

画像はアセットマネージャで、左にアセットライブラリ、キャンバスにオープンアセットが表示されています。

アセットマネージャー

アセットマネージャーのボタンは、他のほとんどの機能と同じように、左側のライブラリの下にあります (新規クラス, 削除, インポート, エクスポート、移動先、アクセス制御).その 削除]、[エクスポート]ボタンは、[移動先](単一のファイルまたはクラス全体を別の場所に移動する場合に使用します)、および[アクセス制御](特定のユーザーへのアクセスを制限する場合に使用します)と同様に、他のほとんどの機能と非常によく似た方法で動作します。

その インポートボタンは、Asset Managerでは若干異なる方法で動作します。以下の手順で新しいアセットをインポートします。

1.をクリックします。 Assetsアイコンをクリックします。 .左側にアセットライブラリが表示されます。ライブラリの中で、新しいアセットを置くフォルダを選択します。

2.をクリックします。 インポートボタンをクリックします。すると、画面中央にダイアログボックスが表示されます。

3.入力形式を選択します。ファイルかパッセージの2つの選択肢があります。

A ファイル は、画像、音声、またはビデオです。対応フォーマットは、png 、jpg、gif、svg、svgz(画像)、mp3、ogg、vorbis、webm、mpeg、aac(音声)、mp4、ogv、mpeg、ogg、quicktime、webm、XMS-wmv、X-flv(ビデオクリップ)です。

A パッセージ- 以前は共有刺激として知られていました - 単純または複雑なテキスト(統合された画像を持つテキスト)を含む.xmlファイルです。詳細は の章を参照してください。 パッセージ.

注:アセットマネージャーには、PDF文書も保存することができます。これらの文書には、テキストだけ、または画像を含めることができます。

4.入力フォーマットを選択したら、次のいずれかを選択します。 参照を選択してコンピューター上のファイルを参照するか、ファイルを指定されたスペースにドラッグ&ドロップします。

5.ファイルのアップロードが完了したら インポート.

ファイルのインポートが完了すると、以下のメッセージが表示されます。 アセットのインポートに成功しました.新しいファイルは、左のライブラリのAssetフォルダに表示されます。

6.をクリックします。 続ける.

と書かれたダイアログボックスが表示されます。 インスタンスの編集と書かれたダイアログボックスが表示され、新しいアセットの詳細が表示されます。これには以下の情報が含まれています。

- ラベル(インポートしたファイルの名前)

- 代替テキスト必要に応じて、ここでファイル名を変更してください。

- 言語(デフォルトの言語は英語ですが、必要に応じてアセットの言語を変更することができます)

別のファイルに置き換えたい場合は 新しいアセットをアップロードする.をクリックします。 保存をクリックして、代替テキストを含む変更内容を保存します。

アセットを新しいアイテムで使用する方法については、以下を参照してください。 .新しい パッセージを作成してアセットライブラリに追加するには、「パッセージエディタ」の章を参照してください。 .